宿泊旅行統計調査で見る東北の外国人宿泊者事情

先日、観光庁から2014年4月〜6月期の宿泊旅行統計調査が発表されました。

鼻歌混じりで「ふんふふーん」と見ておったわけであります。

○当期の延べ宿泊者数は約1億1,039万人泊で、前年同期比+1.8%であった。

http://www.mlit.go.jp/common/001055479.pdf

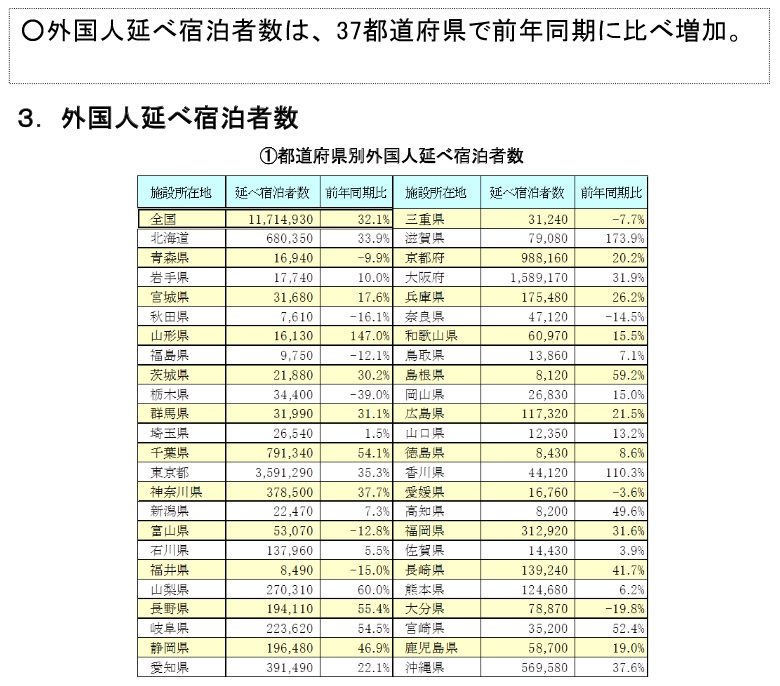

○その内、外国人延べ宿泊者数は約1,171万人泊で、前年同期比+32.1%と、平成25年第3四半期より連続で30%超の伸び率であった。また、延べ宿泊者数全体に占める外国人宿泊者数の割合は10.6%と、2期連続で最高値を更新した。

外国人宿泊者が増えていると。遂に1,000万人台に突入したと。前年同期比で30%以上も増えたと。そして宿泊者全体に対する外国人宿泊者の割合も10%を超えてきたと。ふむふむ。いいんじゃないでしょうか。

ただ、ちょっとこの図表が気になったわけです。

(出典)観光庁『宿泊旅行統計調査』平成26年4月〜6月分 報道発表資料 3ページより (http://www.mlit.go.jp/common/001055479.pdf)

東北がどうも弱い。

震災の影響はまだ残っているのか。それとも「たまたま」なのか。偶然か必然か、凄く気になるところ。

気になったら仕方ないということで調べてみることに。

調べ方

観光庁の宿泊旅行統計調査のデータを拝借。

最近はネットでデータを全て落とせる。素晴らしい。図書館で白書の山をコピーとかしなくていいし、Excelにデータ入力する手間もない。

データは2009年からの四半期ごとのものを使用。このデータを元にタケルンバが図表を作成。

平成22年4月〜6月調査より、従業者数9人以下を含む全宿泊施設を調査対象としたことから、前回調査までのデータと単純に比較することはできませんので、ご注意願います。

宿泊旅行統計調査 | 統計情報 | 統計情報・白書 | 観光庁

2010年から調査対象が従業員10人以上の施設から、従業員9人以下を含む全施設に変わったため、データの継続性を保つために、使用するデータは従業員10人以上の施設を対象にしたものを採用。

このあたりのデータの継続性に関しては、観光庁も十分承知しているため、先述のような注意書きがあるし、また、従業員10人以上の施設を対象にした参考表を作成しているので、凄く助かる。時系列のデータは、データの集め方が一定でないと役に立たん。

外国人の国籍別のデータに関しては、2009年には13分類だったものが、2010年からは16分類になり、2013年1月〜3月期から17分類、2013年4月〜6月期から19分類と立て続けに変わっているため、継続性を重視して2009年の13分類をベースにしております。

また、これは本記事に限らず、個人的に年号表記が好きではないので、特に問題がない場合、年の表記は西暦にしておりますが、元資料は元号表記であります。平成→西暦にする場合はマイナス12をした後に2,000を足してください。西暦→平成の場合はその逆。プラス12をした後に2,000を引いてくださいな。

概況 - 日本全体

基本的にはゆるやかな右肩上がりで宿泊者数は増えております。

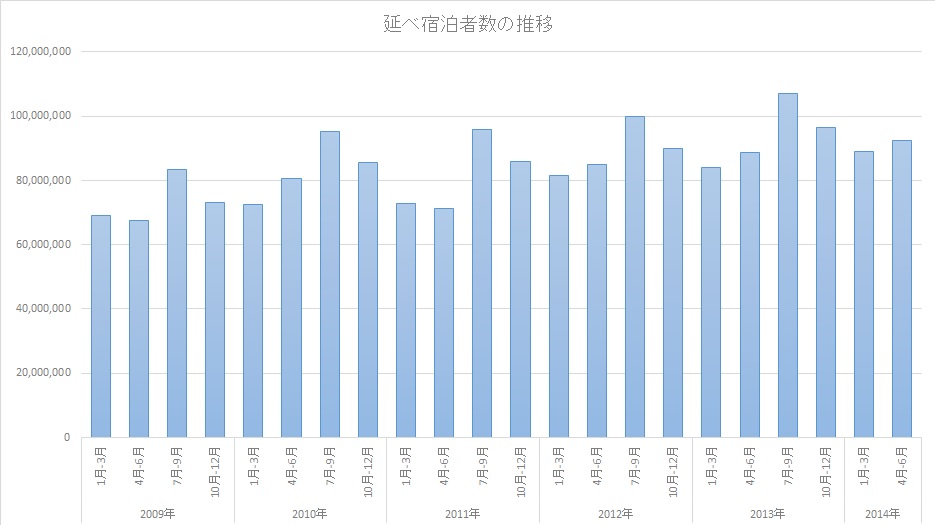

【図1】延べ宿泊者数の推移(単位:人)

日本の観光シーズンの特性上、7月〜9月期が最も宿泊数が多い。夏休みがあるからね。そりゃそうだ。

2011年3月の震災は2011年4月〜6月期の落ち込みなどに影響を与えているものの、次の7月〜9月期で前年同期比でプラスに転じているように、日本全体で見ると影響は限定的。

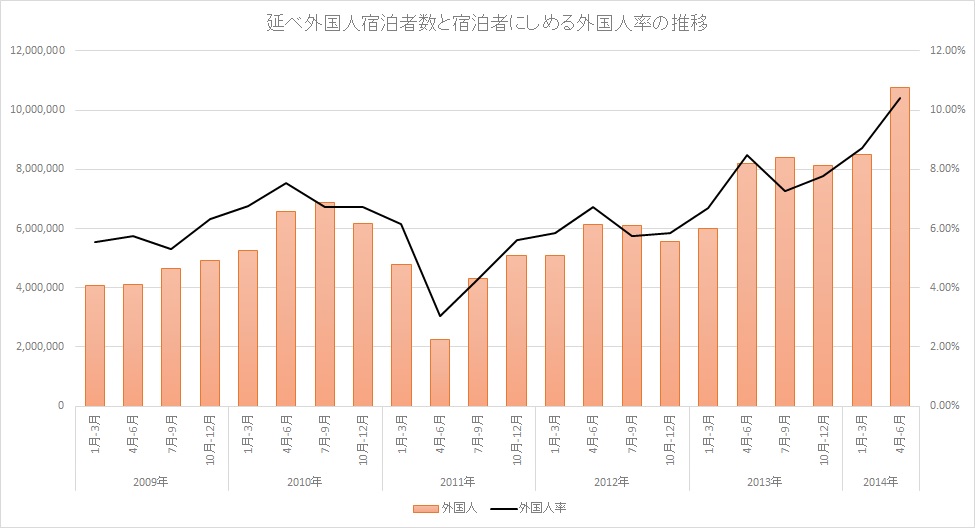

【図2】延べ外国人宿泊者数と宿泊者にしめる外国人率の推移(単位:人・%)

一方外国人はというと、震災の影響は大きく、2011年1月〜3月期から2011年4月〜6月期にかけてざっと半減。その後もしばらく影響は残り、やっと回復し、再び成長軌道に乗ったのが2013年。震災の影響から抜け出るまでに2年要したことになる。

宿泊者にしめる外国人の割合の動向は、基本的には外国人宿泊者の増減と一致。これは、日本人宿泊者の伸びが限定的であるのに対し、外国人宿泊者の伸びが大きく、より影響が大きいから。

一方、日本人延べ宿泊者数は約9,868万人泊で、前年同期比-0.9%であることから、延べ宿泊者数全体の伸びは外国人延べ宿泊者数の増加が寄与しているといえる。

http://www.mlit.go.jp/common/001055479.pdf

実際2014年4月〜6月期もこのようになっており、人口減などで日本人宿泊者の増加がますます見込めなくなる今後は、宿泊者が増えるかどうかは外国人次第となりそう。政府が外国人観光客の呼び込みに力を入れるのは、こういう事情もあったり。

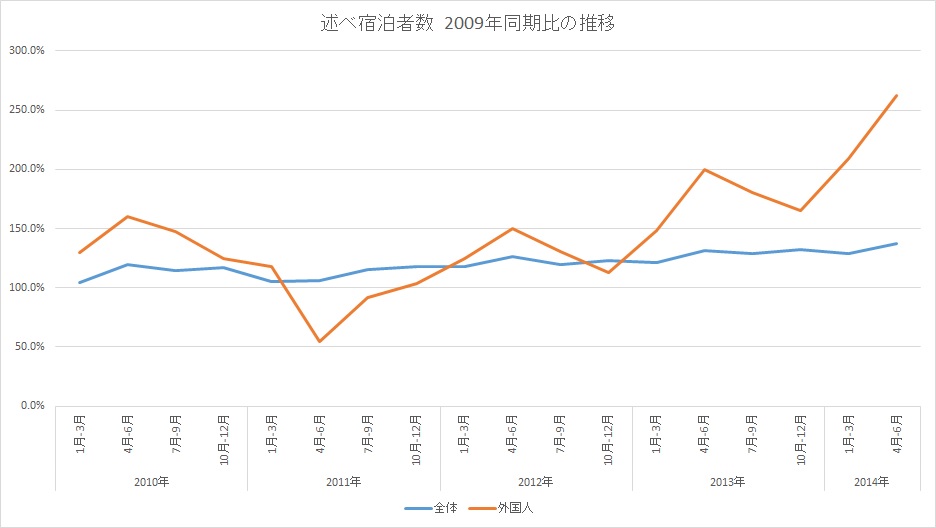

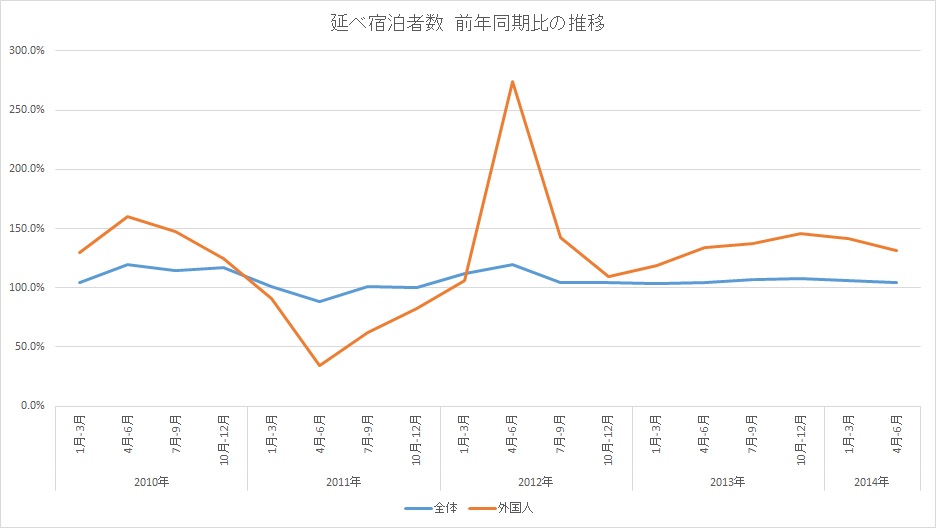

【図3】延べ宿泊者数 前年同期比の推移(単位:%)

前年同期比で見ると、全体の緩やかな上昇度合いと、外国人宿泊者の極端な変化がよくわかる。

実は2010年以降で、前年同期比がマイナスになったのは2011年4月〜6月期のみであり、それ以外はすべてプラス成長。前年同期比で考えてもゆるやかな右肩上がり。

一方、この上げ下げのひどさよ、外国人宿泊者。震災があったということで、2011年4月〜6月期に前年同期比で3分の1に落ち込み、そして震災が一段落した一年後の2012年4月〜6月期に3倍返し。ほぼ元通りに戻るという浮き沈みの激しさ。

概況 - 東北地方

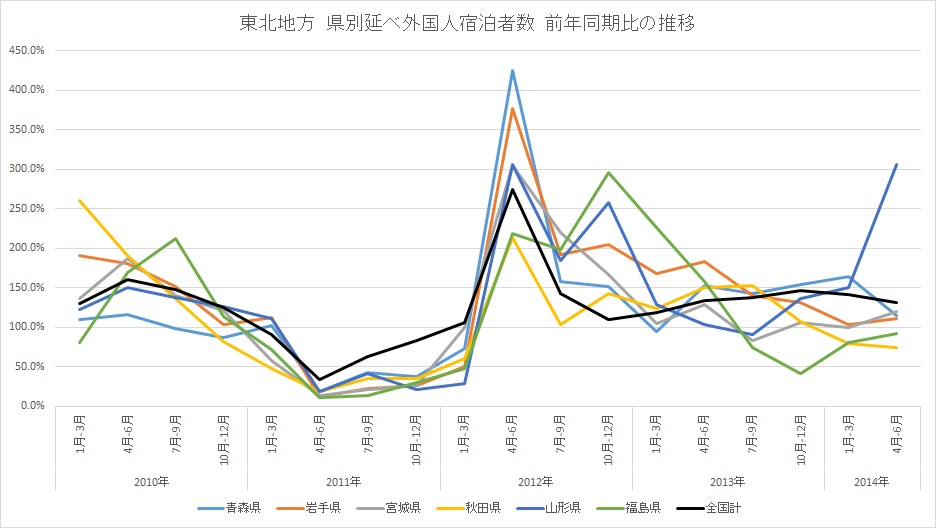

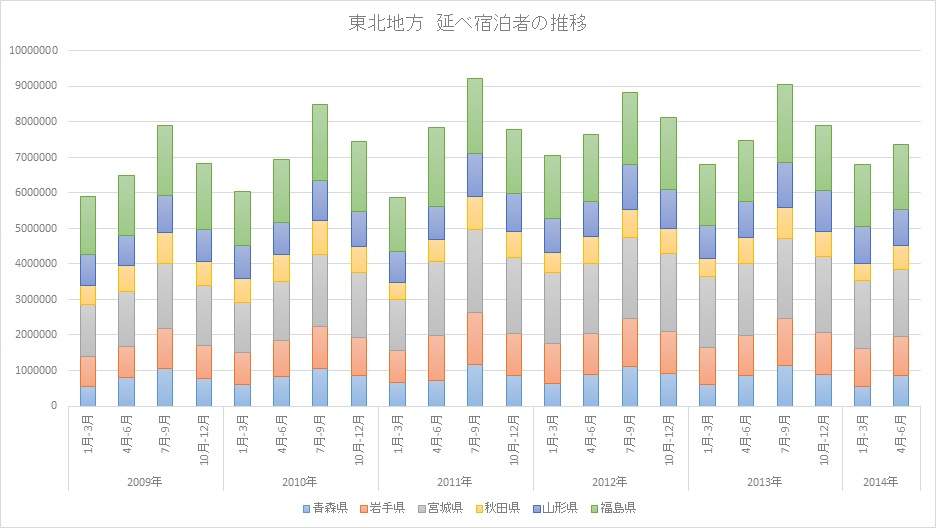

焦点を絞って東北地方。つまり青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の6県に絞ってデータを見ていきます。

【図6】東北地方 延べ宿泊者数の推移(単位:人)

まず述べ宿泊者数の推移から。震災の影響なども含み、これといった特性が見いだせない平凡なグラフ。「夏に山があるね」というくらいしかわからない。良くも悪くも安定。あれだけの大災害がありながら、こういう平凡なグラフになるというのは、実は凄いことではあるけれど。

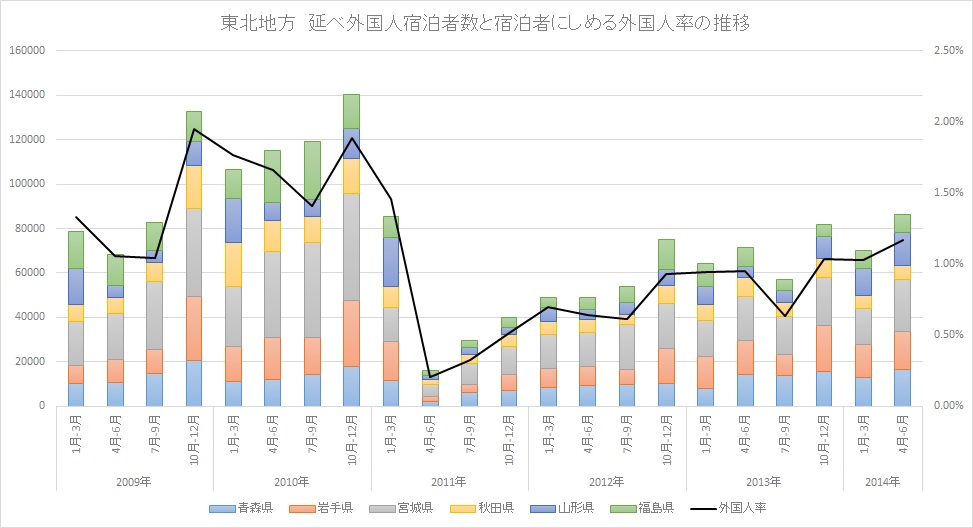

【図7】東北地方 延べ外国人宿泊者数と宿泊者にしめる外国人率の推移(単位:人・%)

しかし外国人宿泊者で見ると、これがもう激減。元々外国人宿泊者の少ない地域ではあり、外国人率が1%から2%という低い割合で推移していたが、まさかの0%台突入。現在に至るまで外国人宿泊者という量、そして外国人率という質ともに震災の爪痕から回復したとは言えない。こりゃまた極端なグラフになったね。

県別データ

より具体的に東北地方6県のデータを見ていきます。

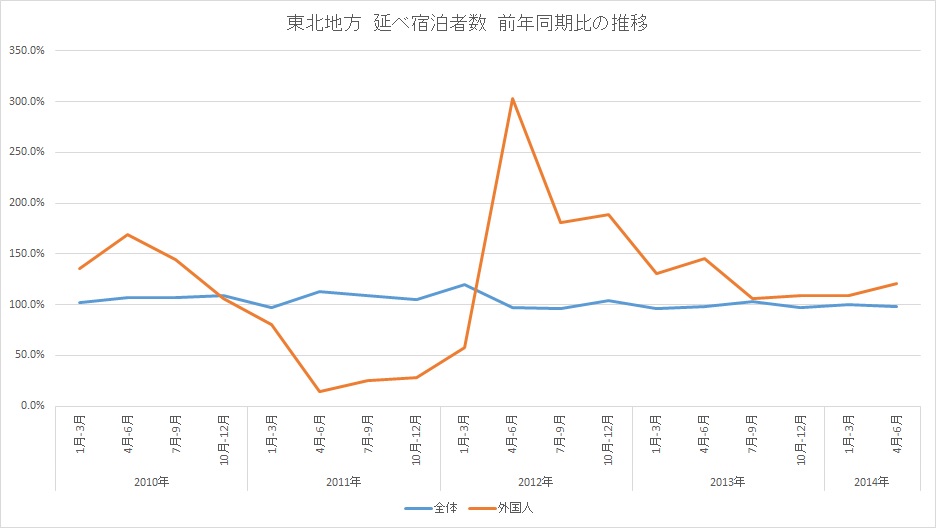

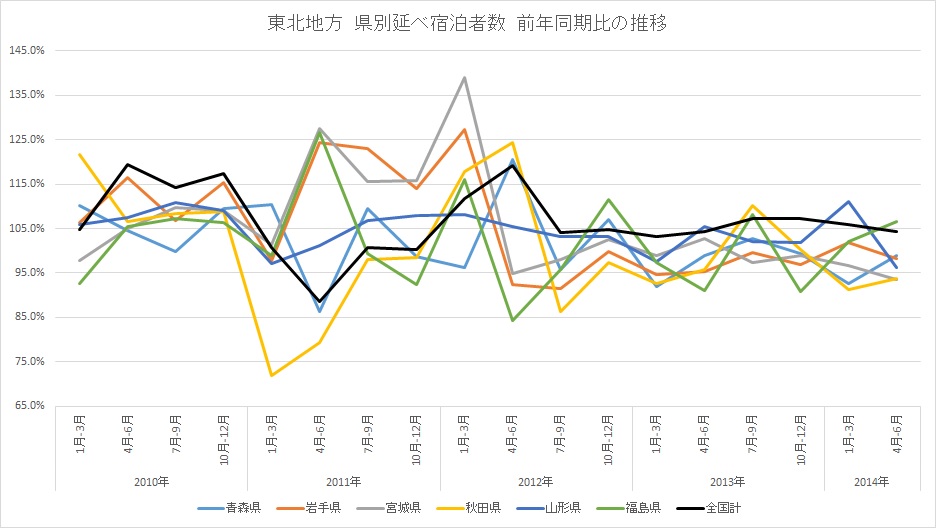

【図10】東北地方 延べ宿泊者数 前年同期比の推移(単位:%)

目立つのは2011年1月〜3月期の秋田県の落ち込み。なんでしょう、この孤高の落ち込み。もしかして、観光的に震災で最も打撃を被ったのは秋田県なのでは?

そこで震災の影響を比較すべく、2010年と2011年の1月から6月までの宿泊者数を見る。

【表1】2010年1月〜6月と2011年1月〜6月の同期比ワースト5(単位:%)

| 順位 | 都道府県名 | 同期比 |

|---|---|---|

| 47 | 千葉県 | 70.7% |

| 46 | 栃木県 | 75.1% |

| 45 | 秋田県 | 75.8% |

| 44 | 山梨県 | 81.7% |

| 43 | 東京都 | 85.4% |

下には下がいた。とはいえ秋田県もワースト5入り。悪いことには違いない。

【表2】2010年1月〜6月と2011年1月〜6月の同期比ベスト5(単位:%)

| 順位 | 都道府県名 | 同期比 |

|---|---|---|

| 1 | 宮城県 | 115.4% |

| 2 | 福島県 | 113.8% |

| 3 | 岩手県 | 111.8% |

| 4 | 三重県 | 109.9% |

| 5 | 山口県 | 108.2% |

ベスト3には津波の被害が甚大だった東北3県。復興需要が大きい。

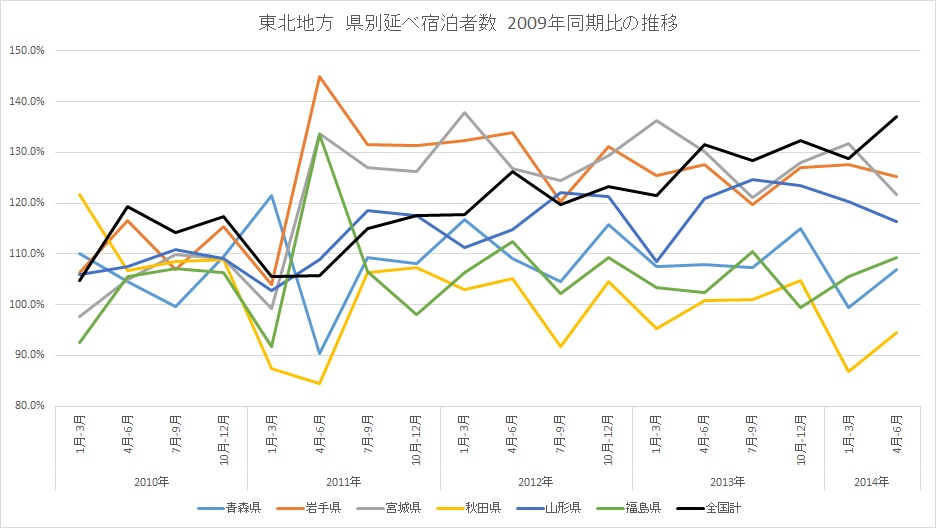

【図11】東北地方 延べ宿泊者数 2009年同期比の推移(単位:%)

2009年同期比で見ても秋田県の苦境は明らか。何故秋田県だけこんなに悪いのか。

2010年1月〜6月と2011年1月〜6月の同期比ではベスト5に入った福島県も良くない。同じくベスト5に入った宮城県・岩手県から、福島県だけが置いて行かれている。

また、その宮城県・岩手県とて、全国との比較では良くない。2011年と2012年の好調さを考えるに、息切れ感がある。やや下降気味。

おおまかに見て、震災復興事業が一巡し、ピークは過ぎたと言えるのではないでしょうか。同時に、ピークを過ぎたといえる今後は、外国人宿泊者の多寡が全体の数字の趨勢を決めるわけで、如何に日本人宿泊者を維持しつつ、外国人宿泊者を伸ばしていくかが問われるところ。

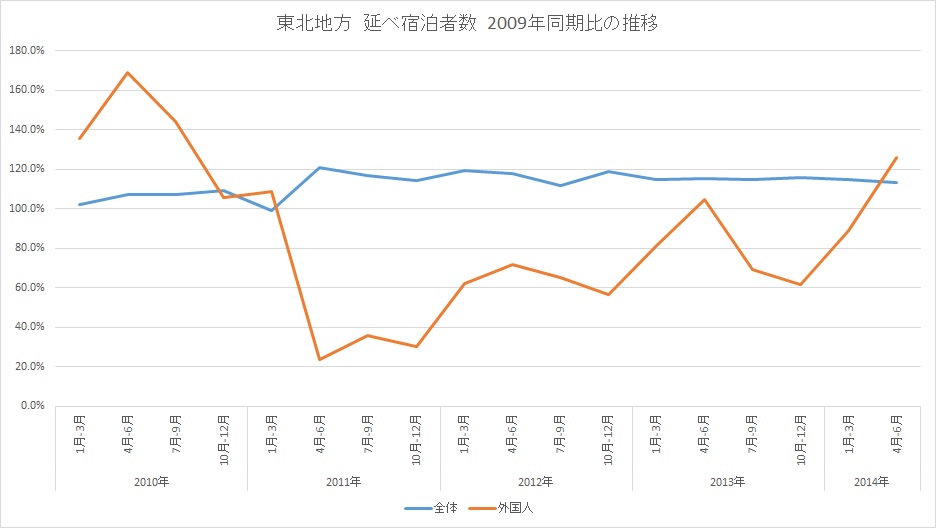

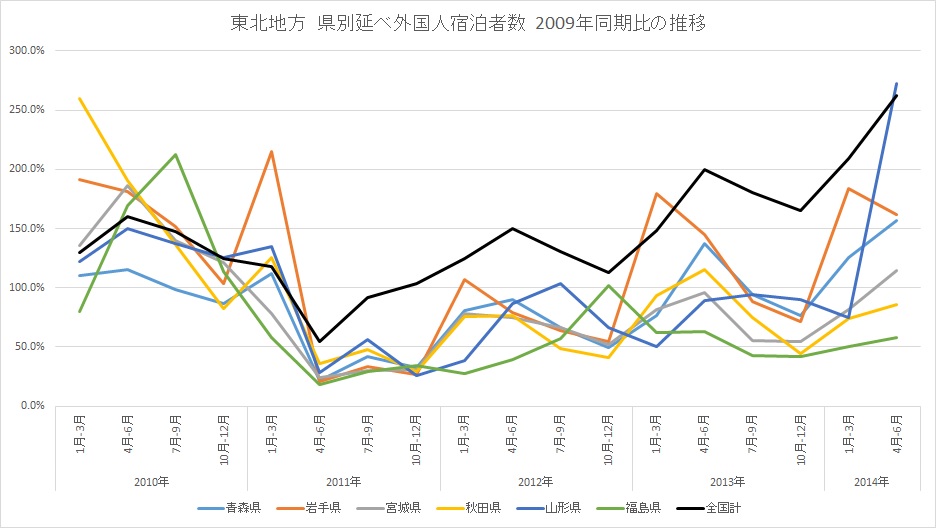

【図13】東北地方 延べ外国人宿泊者数 2009年同期比の推移(単位:%)

しかしながら、2009年を基準とすると、全然上がっていないのである。下がったままなのである。日本全体からは大きくおかれている。

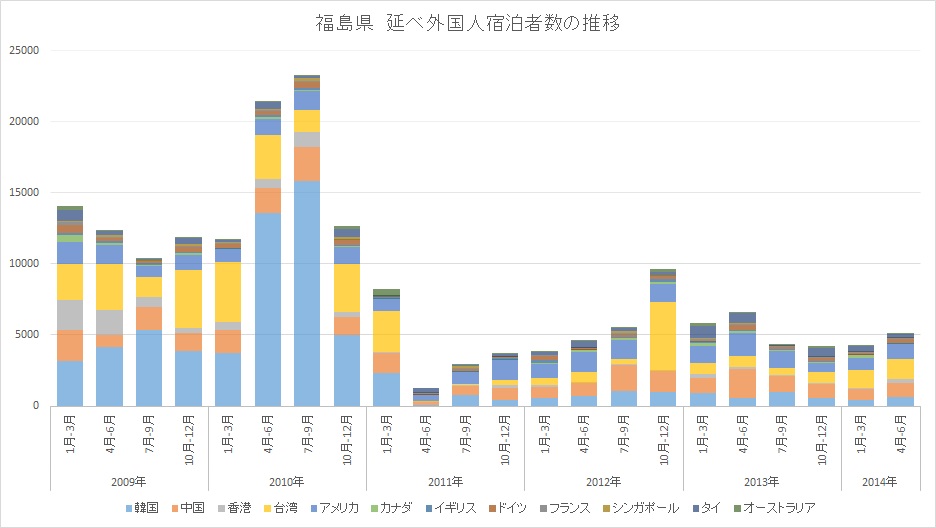

特に福島県。上昇の機運が見えない。

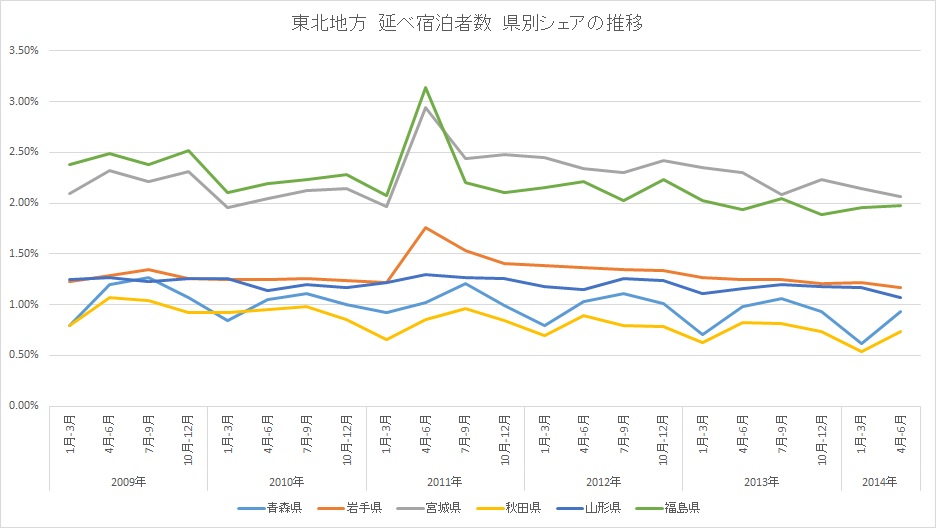

【図14】東北地方 延べ宿泊者数 県別シェアの推移(単位:%)

都道府県別のシェアの推移を見ると、震災直後に福島県・宮城県・岩手県に山があるのが見てとれる。いずれも津波の被害が大きかった地域で、日本全体がこれらの地域を後押ししようとしたことがよくわかる。

同時に、その後には山がなく、右肩下がりであるという現実。順位の変動もほとんどないというところに閉塞感を感じるわけであります。

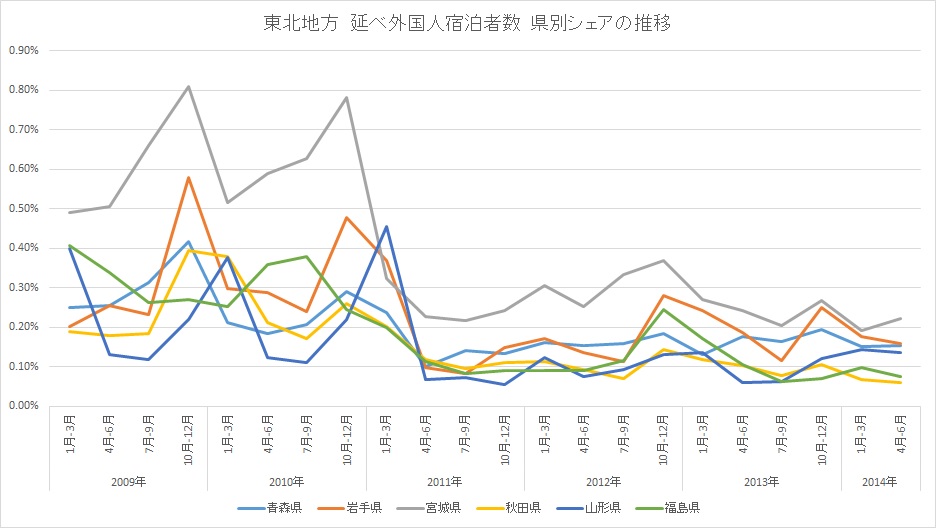

【図15】東北地方 延べ外国人宿泊者数 県別シェアの推移(単位:%)

日本全体が被災地を後押ししたことがわかる一方、あっさりと東北から去っていったのが外国人宿泊者。シェア激減。わかりやすく激減。東北に行くのをやめて、他の場所に行く。あっさりとした選択。

【表3】東北地方 四半期ごと延べ外国人宿泊者数 都道府県別順位の推移(単位:位)

| 県名 | 09-10年 | 11-12年 | 13-14年 |

|---|---|---|---|

| 青森県 | 31.9 | 37.3 | 36.5 |

| 岩手県 | 29.5 | 36.8 | 34.5 |

| 宮城県 | 20.1 | 28.8 | 31.2 |

| 秋田県 | 33.5 | 41.4 | 43.0 |

| 山形県 | 36.5 | 41.5 | 40.5 |

| 福島県 | 29.1 | 41.0 | 42.0 |

四半期ごとに外国人宿泊者の都道府県別順位をとり、震災前(2009年から2010年)・震災直後(2011年から2012年)・直近(2013年以降)の3期の平均値を比較してみたのがこの表。震災を境に、明確に悪化。順位を下げております。

特に福島県の不人気ぶりは明白で、震災前は47都道府県中40位台に落ちる四半期が一度もなかったのに、震災以降はすっかり40位台が定位置となってしまった。このあたり、原発事故の影響がほのかに。

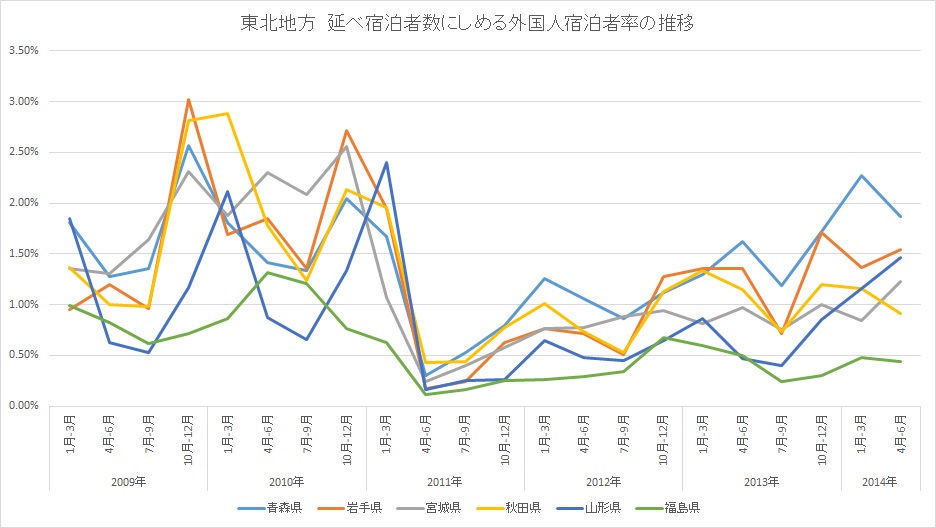

【図16】東北地方 延べ宿泊者数にしめる外国人宿泊者率の推移(単位:%)

宿泊者の中にどれだけ外国人の割合があるんだろうということで、率を見てみたのがこちらのグラフ。

震災を境に一気に外国人比率が下がり、現在においては少しずつ回復しつつあるものの、福島県のみ回復の歩みが遅いことが如実にあらわれております。

【表4】東北地方 四半期ごと外国人宿泊者率 都道府県別順位の推移(単位:位)

| 県名 | 09-10年 | 11-12年 | 13-14年 | |

|---|---|---|---|---|

| 青森県 | 30.5 | 37.9 | 34.5 | |

| 岩手県 | 31.5 | 41.0 | 38.3 | |

| 宮城県 | 27.0 | 42.3 | 43.7 | |

| 秋田県 | 30.3 | 38.8 | 41.5 | |

| 山形県 | 38.6 | 43.0 | 43.7 | |

| 福島県 | 41.8 | 46.6 | 46.7 |

外国人宿泊率を、表3の要領で四半期ごとに都道府県別に順位をつけ、震災前(2009年から2010年)・震災直後(2011年から2012年)・直近(2013年以降)の3期の平均値を比較してみるとこうなる。

福島県堂々の最下位。震災を境に最下位47位が定位置化。良くて46位。超頑張って45位。やっぱり人気がない。予想されていたことではあるものの、こうして数字で見ると深刻さがよくわかる。やっぱ風評ってあるよな。

意外なところでは宮城県の悪化度合いが大きい。中位ゾーンから一気に全国ワースト5入り。これ、なんででしょうね。日本人宿泊者ほど外国人宿泊者が増えていないということなのかしら。

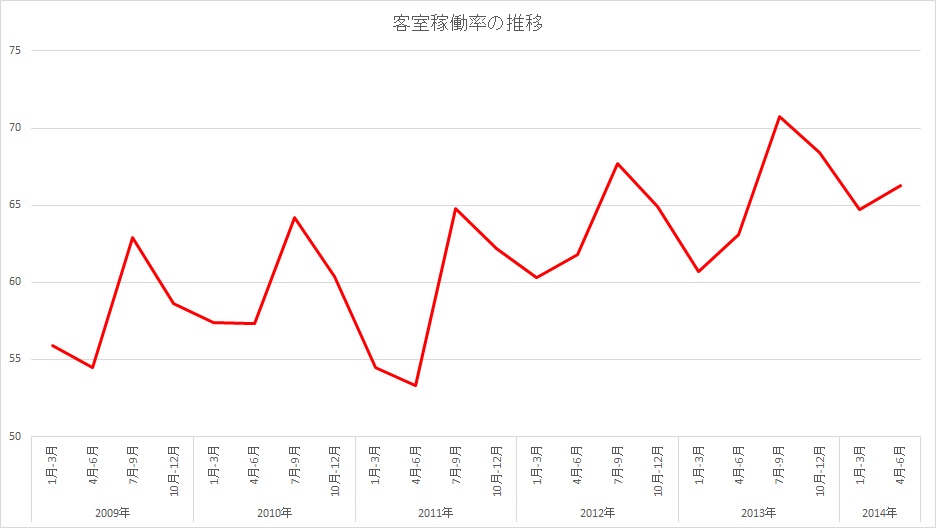

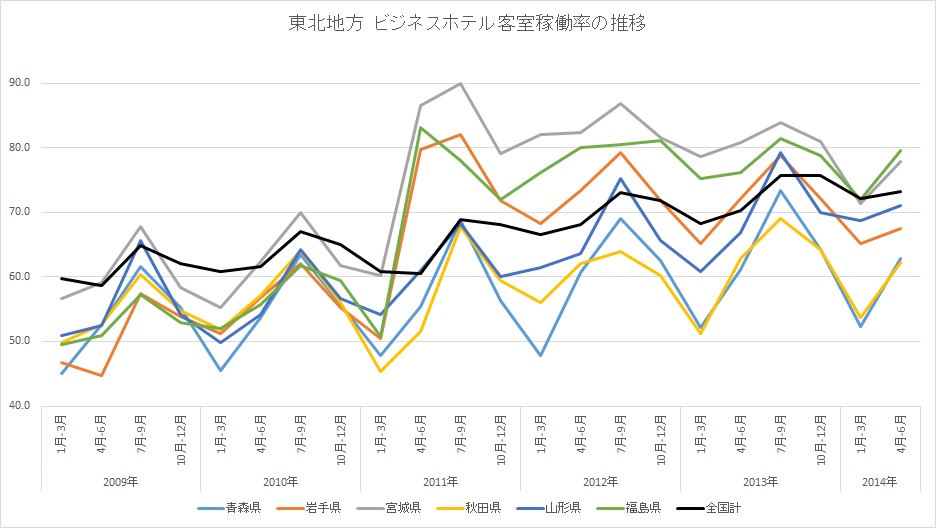

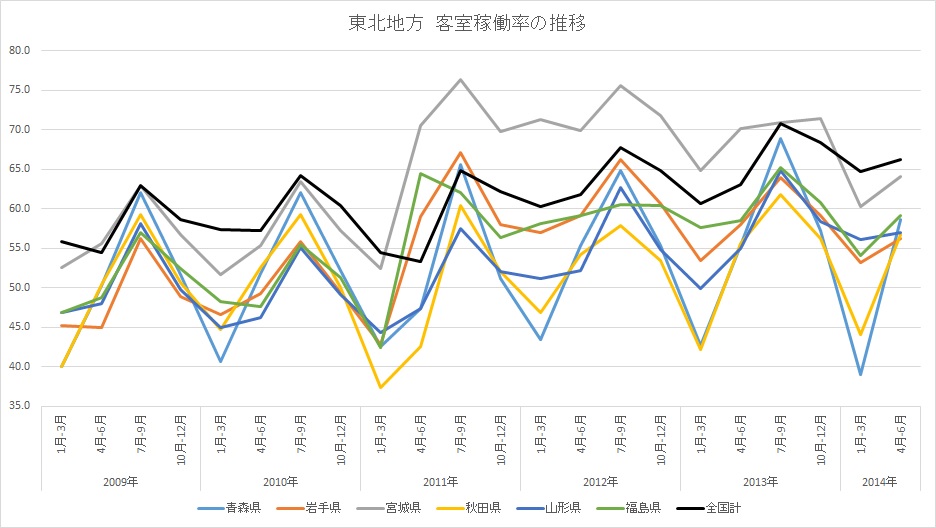

【図17】東北地方 客室稼働率の推移(単位:%)

客室稼働率で見ると、震災後の宮城県バブルがうかがえます。と同時に、最近の落ち着き具合が気になるところ。復興需要はやはりピークを過ぎており、これ以上の上積みが望めない現状で、外国人宿泊者の増加もまた望みにくいという先行きは、東北観光業の暗雲を示唆しているのかもなあと。

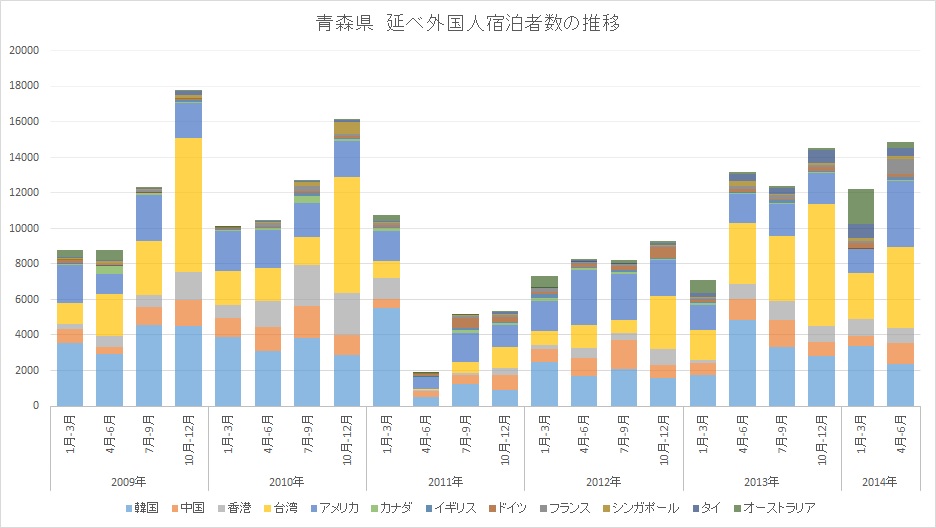

国籍別データ

まずは概況から。

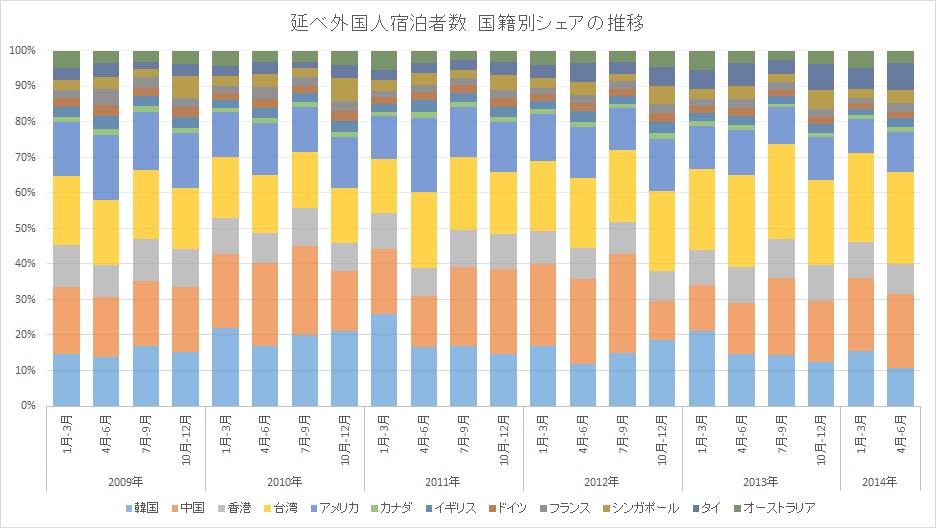

【図19】延べ外国人宿泊者数 国籍別シェアの推移(単位:%)

2009年時点での分類である12か国のシェア推移をまとめたものがこちら。あくまでこの12か国中の割合であるというところに注意(この12か国に含まれないその他の国々の宿泊者はカウントされない)。

図を見てわかるように、韓国・中国・香港・台湾・アメリカの5か国で大半を占める。近年はタイも伸ばしており、香港に肉薄しており、まず手を打つならばタイを加えた6か国といったところ。

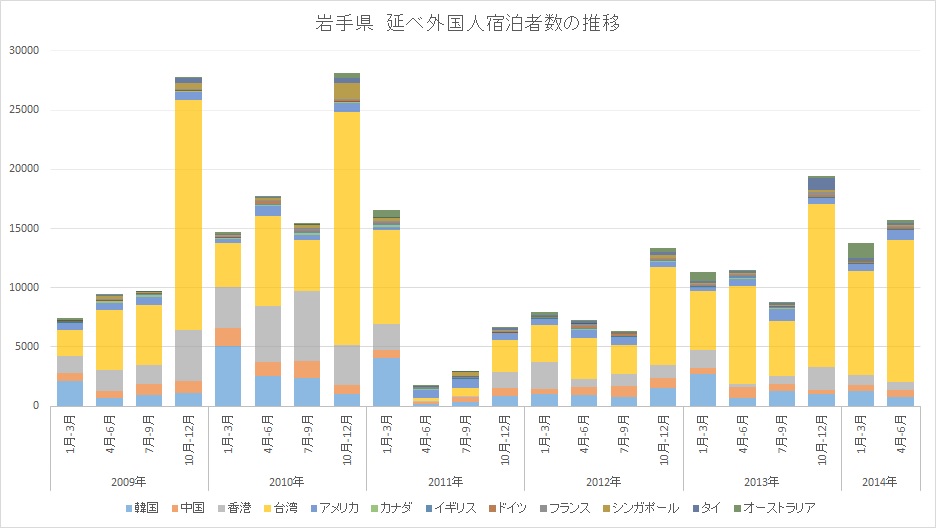

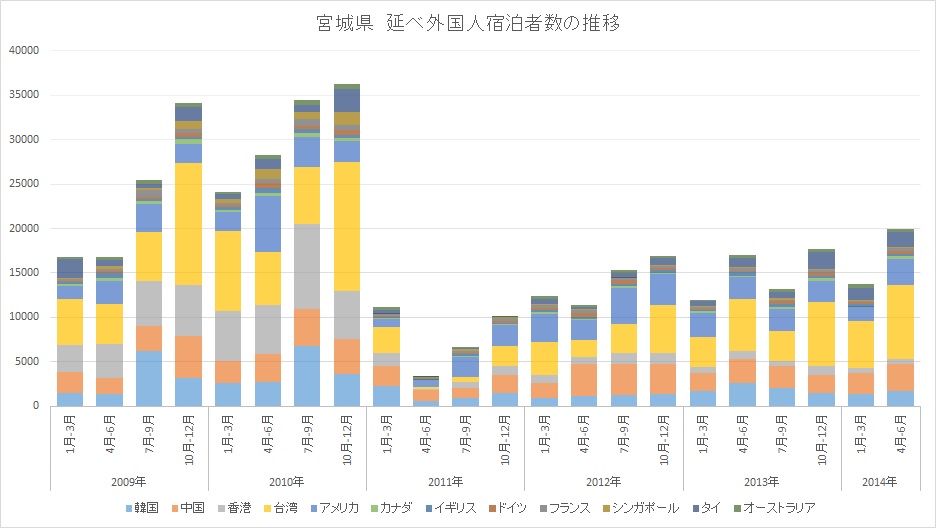

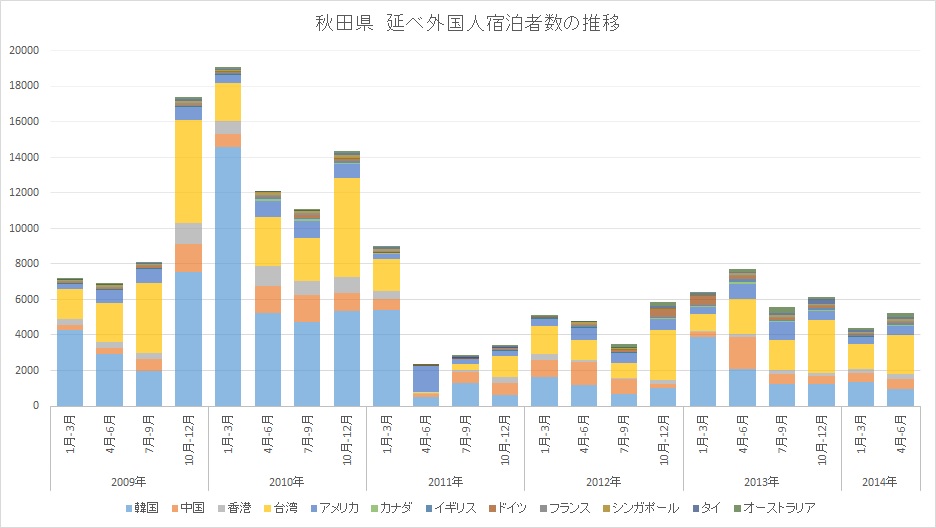

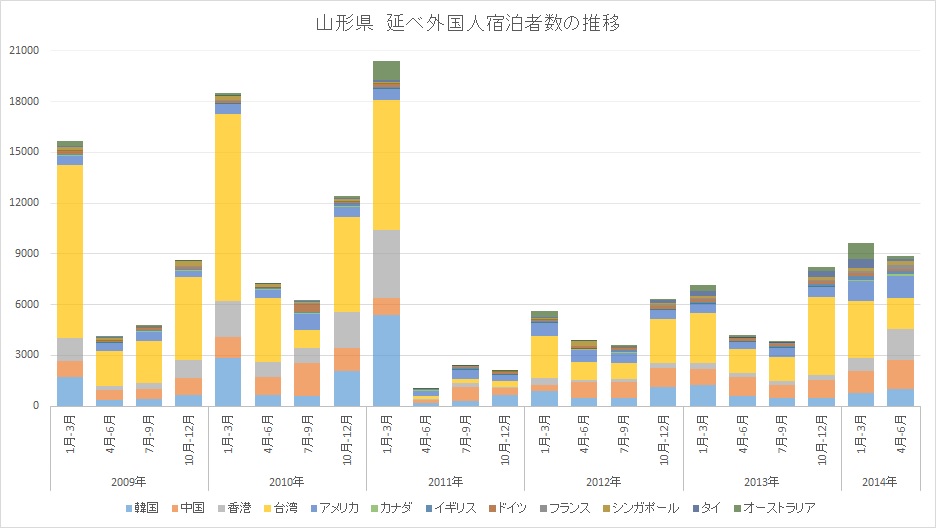

続いて東北6県を県別に見ていきます。

【図21】岩手県 延べ外国人宿泊者数の推移(単位:人)

こういう取り組みの効果が出ているのかも。

【図24】山形県 延べ外国人宿泊者数の推移(単位:人)

【図25】福島県 延べ外国人宿泊者数の推移(単位:人)

秋田空港同様に福島空港にもソウルへの定期便があるが、韓国のシェアは減少傾向。

それぞれの推移を見ると、大まかにこんなことが言えるのではないかと。

続いて表3、表4、表5と同じ要領で、主要6か国の順位を見ていきます。

【表6】青森県 延べ国籍別宿泊者数 都道府県別順位の推移(単位:位)

| 県名 | 09-10年 | 11-12年 | 13-14年 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 24.4 | 31.9 | 27.7 |

| 中国 | 35.0 | 39.0 | 39.2 |

| 香港 | 25.3 | 31.9 | 31.3 |

| 台湾 | 29.9 | 38.4 | 32.2 |

| アメリカ | 22.8 | 23.0 | 26.2 |

| タイ | 32.6 | 38.5 | 29.2 |

大まかには震災の影響は回復傾向。あとは中国勢の取り込みが課題か。

【表7】岩手県 延べ国籍別宿泊者数 都道府県別順位の推移(単位:位)

| 県名 | 09-10年 | 11-12年 | 13-14年 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 36.5 | 38.8 | 39.3 |

| 中国 | 37.1 | 42.3 | 44.3 |

| 香港 | 17.8 | 27.4 | 31.2 |

| 台湾 | 19.6 | 27.5 | 24.3 |

| アメリカ | 38.6 | 37.0 | 39.3 |

| タイ | 32.5 | 34.5 | 34.7 |

全般的に震災の影響が残っている。特に香港勢は極端に順位が下がったままで、回復の目処が立っていない。

【表8】宮城県 延べ国籍別宿泊者数 都道府県別順位の推移(単位:位)

| 県名 | 09-10年 | 11-12年 | 13-14年 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 29.1 | 37.1 | 36.2 |

| 中国 | 19.9 | 27.5 | 29.5 |

| 香港 | 12.8 | 24.9 | 32.2 |

| 台湾 | 18.3 | 30.8 | 29.0 |

| アメリカ | 18.9 | 20.3 | 21.3 |

| タイ | 15.4 | 26.3 | 22.5 |

国内需要が大きいおかげで目立っていないものの、タイ以外の主要国5か国は震災前のレベルに戻っておらず、先行きに不安。

【表9】秋田県 延べ国籍別宿泊者数 都道府県別順位の推移(単位:位)

| 県名 | 09-10年 | 11-12年 | 13-14年 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 20.5 | 36.5 | 36.3 |

| 中国 | 37.8 | 41.3 | 42.7 |

| 香港 | 29.1 | 37.6 | 43.3 |

| 台湾 | 28.0 | 37.8 | 39.5 |

| アメリカ | 37.9 | 38.4 | 40.7 |

| タイ | 35.8 | 38.4 | 39.7 |

頼みの韓国勢の順位が大きく下がったままになっているほか、震災直後の順位下落がそのままになっている。震災の影響を最も大きく受けているのは、やはり秋田県なのかもしれない。

まとめ

- 延べ宿泊者数はゆるやかに右肩上がりで増えている

- 内訳を見ると、増加理由は外国人宿泊者による

- 日本人宿泊者数はさして増えていないので、今後はますます外国人宿泊者次第

- 震災によって外国人宿泊者は離れたが、現在においては回復し、再び増加基調に

- (但し東北は除く)

- 震災後の復興需要その他で、東北の宿泊者数は概ね増加も、最近は息切れ感あり

- その息切れを埋める外国人宿泊者は未だ回復しておらず、先行きに不安

- 宮城県の復興バブル終了のお知らせ

- 試される秋田県

- 福島県は風評の影響がどうもありそう

こんなところではないでしょうか。今回使ったデータは公開されているものなので、是非詳しい方はさらに分析していただけると助かります。

続・被災地の今を訪ねる

続・被災地を実際に巡っての雑感

被災地の今を訪ねる

被災地を実際に巡っての雑感

今年も来月に被災地を巡ってきます。昨年、一昨年と実際に巡ってきたわけですが、どのような変化を感じるか。今回得られたデータは、実際にどうであろうか。そのような視点でまた巡ってくる予定です。

長くなりましたが、今回はこのへんで。

- 作者: 国土交通省観光庁

- 出版社/メーカー: 昭和情報プロセス

- 発売日: 2014/07

- メディア: 大型本

- この商品を含むブログ (1件) を見る